Kopräsenz verspricht nicht nur als Konzept für Flucht- und Film- und Theatergeschichten wichtige Erkenntnisse. Erving GOFFMAN (1971) hat den Begriff eingeführt, der seither in Psychologie, Pädagogik, der Philosophie, der interdisziplinären Wahrnehmungsforschung und der Sportwissenschaft eine erstaunliche Karriere gemacht hat.

BRODOWSKI et al. (2002) haben mit ihrer Studie nicht nur die Grundlage für die Ringvorlesung gelegt, denn alle Lehrenden haben sich darauf bezogen. Das mehrschichtige Konzept setzt auf Pluralität und Anschlussfähigkeit und bricht mit Integrations- und Homogenitätsvorstellungen einer traditionellen deutschen »Leitkultur«-Ideologie. Gleichzeitig gilt es, »Migration als konstituierendes Element der heutigen europäischen Gesellschaften zu akzeptieren«1, was aber in der aktuellen deutschen und europäischen Politik derzeit offenkundig abgelehnt wird. Kopräsenzen der Flucht sind ein Kontrastprogramm zur aktuellen Politik. Diese hat Migration als Bedrohung der Einheimischen konstituiert. Deshalb muss Reaktanz immer mitbedacht werden. Dabei ist die Situation sehr komplex:

»Flucht geht fast immer mit dem Erleben existenzieller Bedrohung, mit Erfahrungen des Brüchigen, Plötzlichen, Gewaltsamen, Provisorischen und Unabgeschlossenen einher, mit der Fragmentierung oder Erschütterung von bestehenden wie auf die Zukunft gerichteten Lebensentwürfen und mit der Gleichzeitigkeit des Disparaten, oft Inkommensurablen; kurzum: mit einer komplexen Überlagerung unterschiedlicher Wahrnehmungs-, Erfahrungs-, Erlebens- und Reflexionsebenen in zeitlicher, räumlicher, sozialer, subjektiver oder materieller Hinsicht.«2

Es geht um Umbrüche, Transformationsprozesse und neue Narrative in postmodernen Zeiten, um das Verständnis der unterschiedlichen Dimensionen von Kopräsenz zu wecken: unterschieden werden zeitliche, räumliche, soziale, subjektive und materiale Kopräsenzen. Diese werden in unterschiedlichsten Feldern mit Gewinn durchgespielt. Dabei ist die Unterscheidung in fünf Kategorien nicht zwingend. Modulartig könnten weitere Kategorien ergänzt werden.

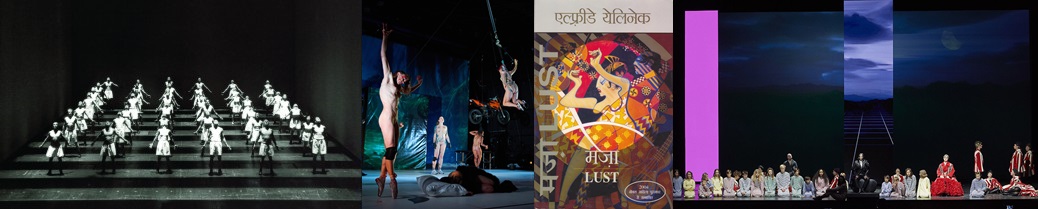

Pars pro toto soll an dieser Stelle das Theater in den Fokus gerückt werden – von Aischylos bis Jelinek, von Homer bis Casablanca, zumal im Theatralischen die Kopräsenz schon lange eine Rolle spielt – beginnend bei den Hekitiden.

1 Brodowski, Dominik u.a. (Hg.): Kopräsenz denken! Ein Aufsatz für die interdisziplinäre Fluchtforschung. In: KulturPoetik 2/2022, S. 258-292, 259.

2 Brodowski, Dominik u.a.: Kopräsenz denken! Ein Aufsatz für die interdisziplinäre Fluchtforschung, S. 264.

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.